José de Anchieta (1534 - 1597)

Nascido no ano de 1534 em

Tenerife, Ilhas Canárias (arquipélago Espanhol). Filho de mãe judia,

mudou-se para Coimbra, em Portugal, aos 14 anos a fim de receber sua

formação intelectual longe dos domínios espanhóis em função da

perseguição do Tribunal do Santo Ofício. Aos 17 anos ingressou na

Companhia de Jesus, cuja principal missão era a difusão do cristianismo

no então recém descoberto continente americano.

Temendo por sua saúde, seu superior enviou-o ao Brasil, por acreditar que os ares do novo continente seriam benignos para o padre. Ao chegar em terras brasileiras, foi acolhido pelo padre Manoel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuítica na América, que já se instalara em São Vicente. Anchieta veio ao Brasil na armada de Duarte Góis que trazia consigo Duarte da Costa (1553-1558), o segundo governador-geral do Brasil.

Temendo por sua saúde, seu superior enviou-o ao Brasil, por acreditar que os ares do novo continente seriam benignos para o padre. Ao chegar em terras brasileiras, foi acolhido pelo padre Manoel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuítica na América, que já se instalara em São Vicente. Anchieta veio ao Brasil na armada de Duarte Góis que trazia consigo Duarte da Costa (1553-1558), o segundo governador-geral do Brasil.

Os primeiros jesuítas que

se instalaram, ainda durante o governo de Tomé de Sousa (1549-1553),

foram responsáveis pela fundação do primeiro colégio estabelecido no

Brasil, em Salvador. Mais tarde, em 1554, Anchieta participou da

fundação do Colégio São Paulo, no Planalto de Piratininga, região onde atualmente se encontra a cidade de São Paulo.

Em 1563, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega participaram do conflito conhecido como a Confederação dos Tamoios

como mediadores da paz entre os portugueses e os índios tamoios que

ameaçavam a segurança da região. Anchieta foi feito refém dos índios de

Iperoig (região onde se encontra a cidade de Ubatuba) e lá permaneceu

durante cinco meses. O episódio gerou o primeiro tratado de paz entre

colonizadores e indígenas, graças às intervenções de Nóbrega e Anchieta e

dos acordos entre os padres e os líderes indígenas e ficou conhecido

como a Paz de Iperoig, evitando que os índios, enfurecidos, destruíssem

as cidades e as vilas portuguesas.

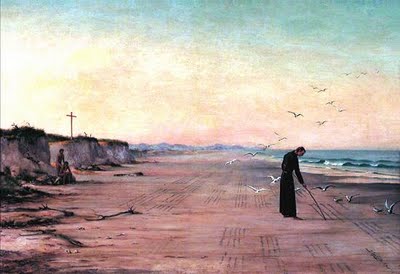

Compôs o Poema à Virgem,

poema de 4.172 versos, enquanto estava no cativeiro dos tamoios e, diz a

lenda, que o havia escrito nas areias da praia e que, graças a sua

memória excepcional, somente mais tarde teria transcrito o poema para o

papel.

Tela de Benedito Calixto de Jesus (1853-1927) em que retrata Anchieta escrevendo seus poemas na areia

Em 1566, Anchieta é ordenado

sacerdote e em 1569 funda o povoamento de Reritiba, localizado no estado

do Espírito Santo. Nesse mesmo período, dirige, durante alguns anos, o

colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro. Em 1577, Anchieta foi promovido a

Provincial, maior cargo da Companhia de Jesus da época, sucedendo o

padre Manuel da Nóbrega (falecido no ano de 1570), viajando pelo país e

orientando as missões ao longo do território brasileiro.

Falece no ano de 1597 em

Reritiba, cidade posteriormente renomeada de Anchieta. O padre ficou

conhecido como “o apóstolo do Novo Mundo” por levar adiante a missão de

evangelização dos gentios e pelos serviços prestados à Companhia de

Jesus no continente americano.

Sua vida serviu de

inspiração para que muitos artistas retratassem diversos episódios em

forma de telas como, por exemplo, a missa rezada em ocasião da fundação

do colégio São Paulo, a marcha realizada do litoral até a cidade de

Vitória em decorrência de um naufrágio, entre outros. No ano de 1980,

Anchieta foi beatificado pelo papa João Paulo II, pois, segundo

investigação histórica conduzida pelo Vaticano, o padre operou o milagre

da conversão de três indivíduos ao cristianismo de uma vez.

Obras

As principais obras do jesuíta

estão divididas entre poemas, peças de teatro, sermões e, claro, na

elaboração de uma gramática que facilitasse o ensino e o aprendizado da

religião pelos indígenas. Seus poemas, carregados de

subjetividade, mostram um Anchieta empenhado no louvor à religião

católica, na busca pelo consolo das adversidades da vida que é

encontrado apenas por meio da entrega e do amor divino e, claro, na vida

dos santos.

Suas peças de teatro

(autos), de cunho pedagógico, são voltadas para a catequização dos

indígenas, escritos ora em português, ora em tupi, transformando o

imaginário e os costumes daquelas sociedades “pagãs” em entidades “do

Mal”, contrárias às imagens do cristianismo, que representam “o Bem”,

criando dois pólos de oposição entre os dois mundos. Na Festa de São

Lourenço é considerado seu auto mais importante, pois, embora não haja

uma unidade narrativa nos quatro atos que o compõe, há a descrição de

cenas da vida nativa e demais aspectos da vida dos indígenas.

Suas principais publicações são O De Gestis Mendi de Saa,

impresso em 1563, poema épico em homenagem ao governador Mem de Sá que

chefiou os primeiros levantes contra os franceses que invadiram as

colônias portuguesas. É considerado o primeiro poema épico da América e

anterior ao “Os Lusíadas” de Luís de Camões. No entanto, críticos e

antropólogos contemporâneos chamam a atenção para o aspecto da violência

contida no poema que, segundo a visão dos jesuítas, legitimaria a

conquista, a subordinação e o extermínio dos indígenas em face de um

objetivo “maior”, a evangelização, assemelhando-se às cruzadas

medievais. Além disso, o imaginário pagão dos indígenas é considerado

diabólico e seus rituais, principalmente o antropofágico, são vistos

como algo bestial e animalesco, desprovido de significação cultural.

Logo, o texto mostra, acima de tudo, que a vinda dos jesuítas, embora

com objetivos diferentes dos conquistadores de terras, também se deu de

maneira violenta, de um povo sobre outro e que a instalação dos redutos

missionários não foi tão pacífica como se supunha, expondo as chagas da

história brasileira; e A arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, impresso em 1595, constitui-se no primeiro registro dos fundamentos da língua tupi.

Bibliografia:

BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006.

GINZBURG, Jaime. A origem

como inferno (a representação da guerra na poesia de José de Anchieta).

In: BERND, Zilá. CAMPOS, Maria do Carmo (orgs). Literatura e americanidade. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1995.

Nenhum comentário:

Postar um comentário